筆者:野原 邦亮

税理士の使命は、税理士法第一条に「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」とされています。こうした使命を果たすことで社会に貢献することは勿論ですが、税理士法人として、顧問業務を通してクライアント企業の永続性を高め、世代を超えて発展していく企業を増やしていくことで、日本の経済や社会の発展に貢献していくことも、我々税理士の重要な役割であると考えています。

企業の永続性を高める上では、当然のことながら社会の持続可能性を高めることが求められます。企業という存在は、社会があってこそ存続できるわけであり、ピーター・ドラッガーは「企業は、社会や経済の許しがあって存在しているのであり、社会と経済が、その企業が有用かつ生産的な仕事をしていると見なす限りにおいて、その存続を許されるに過ぎない」と述べています。世界では、紛争や貧困、環境、教育、分断といった社会問題が深刻さを増す中、企業の社会的責任に関する意識も高まっています。

そうした中、社会と企業の持続可能性を高める視点として注目を集めているのが「レジリエンス」という概念です。レジリエンスは「しなやかな強さ」とも訳されますが、不確実な未来を前にして短期主義の危機に立ち向かい、レジリエンスを高めるための取り組みが世界中で広がりつつあります。新型コロナウィルスの脅威に対して起こり得るパンデミックを想定し、時間をかけて備えてきた国々が最も効果的にウィルスに対処できていたのは、まさにレジリエンスの重要性を物語っています。

企業の永続とは、連続した承継のプロセスですが、そこにおいて大事なものは⾧期思考といえます。⾧期思考を取り戻し、企業の永続性をどのように高めていくかを考える際、レジリエンスという概念は、承継というプロセスに新たな可能性と選択肢をもたらしてくれるのではないかと考えています。

本稿では、レジリエンスを高める事業承継・資産承継の視点と題して、ファミリービジネスの承継プロセスにレジリエンスの視点をどう取り入れるかについて考えたいと思います。なお、レジリエンスについての考え方は、『レジリエンスとは何か』(枝廣淳子著/東洋経済新報社)を参照し、引用しています。

レジリエンス(Resilience)の原義は、物性の弾力、復元力を指しますが、転じて、心の弾力性、あるいは快活さ・元気さを表します。例えば、地震のような困った出来事があった場合、けがをしたり家族や家を失うことにより、ほとんどの人が失意のどん底に突き落とされます。しかし、そのうちの多くは、まわりの人の支えや時の流れの中で、少しずつ立ち直っていきます。比較的簡単に立ち直る人、時間はかかるけれども確実にもどっていく人、反対に、どうしても元にもどれずに失意とあきらめの日々を送る人、その違いがレジリエンスの違いだといえます。(『子どもの「こころの力」を育てる―レジリエンス―』深谷和子・上島博著)

日本でもよく知られている『世界がもし100 人の村だったら』の原案者であるドネラ・メドウズは著書『世界はシステムで動く』で、レジリエンスとは、かく乱から回復するシステムの能力、あるいは外的な力による変化のあとの復旧・回復、立ち直る能力のことだと述べています。

そして、枝廣淳子氏は、レジリエンスとは、「しなやかな強さ」であり、強い風にも重い雪にも、ぽきっと折れることなく、しなってまた元の姿に戻る竹のように、「何かあってもまた立ち直れる力」のことだと著書で述べています。しなやかな強さという意味での「レジリエンス」の概念は、生態系の分野と心理学の分野でそれぞれ発展してきました。今ではそれらが重なり合うような広がりをもって、環境問題、子育て、防災、地域づくりなど、さまざまな場面でレジリエンス向上のための取り組みが広がっています。

留意する点として、レジリエンスとは、個々の要素の特性ではなく、さまざまな要素がつながり合ってできているシステムの特性であるため、特定の一部分を強化すれば良いという単発のアクションではなく、様々な側面から考え、取り組むことが重要となります。

なぜここに来てレジリエンスの重要性が声高に訴えられるようになってきているのでしょうか。

それは、世界が不安定で、不確実で、複雑で、不透明な時代になってきているため、従来の延⾧では考えられなかった出来事が頻発するようになっているからだと思われます。例えば、世界中で異常気象や自然災害の頻度が上昇したことも、外部からの衝撃が不可避な時代に突入している現れといえます。

一方で、少子高齢化が進展し、膨大な財政赤字を抱え、人と人とのつながりや絆が弱くなっていく地域や社会では、政府や「だれか」に頼って危機を切り抜けようとするやり方はうまくいきません。そうではなく、一人ひとりが、それぞれの家庭が、それぞれの企業や組織が、それぞれの地域や社会が、外的な衝撃がやってきても、ぽきっと折れることなく、しなやかに強く立ち直れる力を身につけておくことが大事になっています。

予期せぬ事態がこれからも起こり続ける中、私たちはどんな計画を立てて準備を行ったとしても、すべてがうまくいくわけではありません。何が起こるかわからないという時代は、外的な衝撃を受けることが必ずあるという前提に立つことが大切です。だからこそ、しなやかに立ち直れる力を高めておくことが重要になってきているのです。

これまでも様々な分野のシステムにおいてレジリエンスを考える取り組みは広がっており、生態系やこころ、教育、育児、温暖化、災害、自治体、暮らしなど、各分野における取り組みは広がりを見せています。

勿論、企業活動においてもレジリエンスを高める取り組みは徐々に広がりを見せています。しかし、レジリエンスの実現に向けては、それを阻む壁をどう乗り越えるかが大きな課題となっています。

レジリエンスの実現を阻む壁は、短期的な効率至上主義にあるといえることから、これをどう乗り越えるかがポイントになります。

レジリエンスの創出・維持にはコストが必要で、平時には「ムダなコスト」と捉えられがちです。

2011 年3 月11 日の東日本大震災後、物流も生産もストップしてしまいました。ジャスト・イン・タイムという、どこにも在庫を持たない極めて効率の良い仕組みにしていたため、また、コスト削減のために部品の仕入れ先を場合によっては1 社に絞っていたことにより、何かあったときに、代替手段(バックアッププラン)の用意がなく、まったく動きが取れなくなってしまう構造になっていたのです。

多様な支えを「何かあったとき」のために備えておくことは、短期的にはお金がかかり、経済効率が悪いものとなってしまいます。結果として、3.11 は、私たちの暮らしも経済も社会も、目先の経済効率や便利さを求めるがゆえに、中⾧期的なレジリエンスを失っていたことを教えてくれました。「目に見えなくても、お金では測れなくても、短期的には無用に思えても、大事にすべきものは大事にしないといけない」ということを、3.11 は私たちに教えてくれたわけです。

しかし、短期的な経済効率という目に見えるものと中⾧期的なレジリエンスという目に見えないものとを天秤にかけると、どうしても目に見えない中⾧期的なレジリエンスは緊急性が乏しいがゆえに優先順位が劣ってしまうというジレンマを抱えています。

目に見えるものと目に見えないものをどう両立させていくか。レジリエンスを大事にしていくためのポイントを『レジリエンスとは何か』の内容をもとにいくつかご紹介します。

一つ目は、「短期的な効率」と「中⾧期的なレジリエンス」の両方のメガネをかける癖をつけることです。

例えば、子どもが失敗したり、不快な気持ちになったりするのをできるだけ避けようとして、親が子どもにそうした失敗をさせないようにすることは、短期的にはうまくいかない感情からわが子を守ります。しかし、中⾧期的に子どもが失敗から学ぶという機会を奪い、生きる力を育む経験を奪ってしまうことになります。

どちらを優先するかは時と場合によりますが、両方のレンズで見ながら判断する癖をつけることは、確実にレジリエンス強化につながります。

二つ目は、⾧期思考で捉えることです。「短期的な経済効率」と「中⾧期的なレジリエンス」は時として二律背反であるということです。そして、こうしたジレンマが生じる背景には、私たちが事象をスナップショットで捉えていることに原因があるかもしれません。スナップショットではなく、プロセスで捉えるとジレンマがジレンマでなくなるかもしれません。プロセスで捉えるということは、点ではなく線で捉えることであり、⾧期思考で捉えることを意味します。そして、⾧期思考で捉えることはレジリエンスの強化につながります。

三つ目は、時にはスローダウンする時間を持つことです。ゆっくり走っている自転車は、高速で疾走する自転車に比べて、突風などが吹いたときに自転車が横転せずに耐えられる可能性が高いといえます。また、時速40 ㎞で走っている自動車の運転者の視野は100 度であるのに対して、時速130 ㎞では視野は30 度になってしまうそうです。高速運転では、外的な衝撃の兆候を見逃す危険性が高くなってしまうため、スローダウンする時間を持つことはレジリエンスの強化につながります。

ここまでレジリエンスとは何か、レジリエンスはなぜ重要なのか、レジリエンスを実現するためには何が大事なのかを述べてきました。ここまでの内容をふまえた上で、事業承継・資産承継の対策を検討する場面で、レジリエンスをどのように活かしていくのかを考えていきたいと思います。

私たちがクライアントの事業・資産承継プロセスを支援する際、レジリエンスの視点を取り入れていくことが重要だと感じることは少なくありません。なぜなら、事業承継や資産承継対策は、そもそも世代を超えた資産や事業の承継という極めて⾧い時間軸の課題を扱っているにもかかわらず、「短期的な経済効率」と「中⾧期的なレジリエンス」を両立した打ち手となっていないことが少なくないからです。例えば、事業承継対策を講じている方にとって、自社株の納税資金対策は検討していたとしても、事業や経営のレジリエンスを失ってしまっては本末転倒ではないでしょうか。

こうした状況がなぜ生じているのかを考える上では、そもそも事業承継対策とは何か?何のため、誰のためのものなのかを問い直すことが不可欠だといえます。何のため、誰のための対策なのかを考え続ける中で、本来の目的やゴールが明らかになり、真の目的に向けた対策が講じやすくなります。まずはそうした前提を整えていくことが何よりも重要ではないでしょうか。

その上で、承継プロセスにレジリエンスを高めていくための視点を取り入れていくことが肝要です。レジリエンスの視点を取り入れるためには、単一ではない複数の要素で見てく必要がありますがいくつかの要素が重要だといわれていますが、ここでは代表的なポイントとして、「時間軸」、「指標」、「多様性」を取り上げ、承継のプロセスにどのように活かしていくのかを考えてみたいと思います。

レジリエンスを高めるための最初の視点は「時間軸」です。

私たちの社会の時間軸は、残念ながら、以前にも増して短期的になっていると思います。人類学者のメアリー・キャサリン・ベイトソンは「より⾧生きになったにもかかわらず、より短期思考になったことは、私たちの時代の大きな皮肉だ」と述べています。

また、ローマン・クルツナリックは著書『グッド・アンセスター わたしたちは「よき祖先」になれるか』の中で、現代に蔓延する短期主義に対抗するために「⾧期思考の6つの方法」を主張しています。その中の「世代間の公平 7代先まで考える」は、ファミリービジネスの永続化における最重要概念であるスチュワードシップに通じる考えであり、永続を目指す企業に受け継がれている大切な論理といえ、⾧期思考を取り入れようとする私たちにとって、重要なメッセージだと思います。

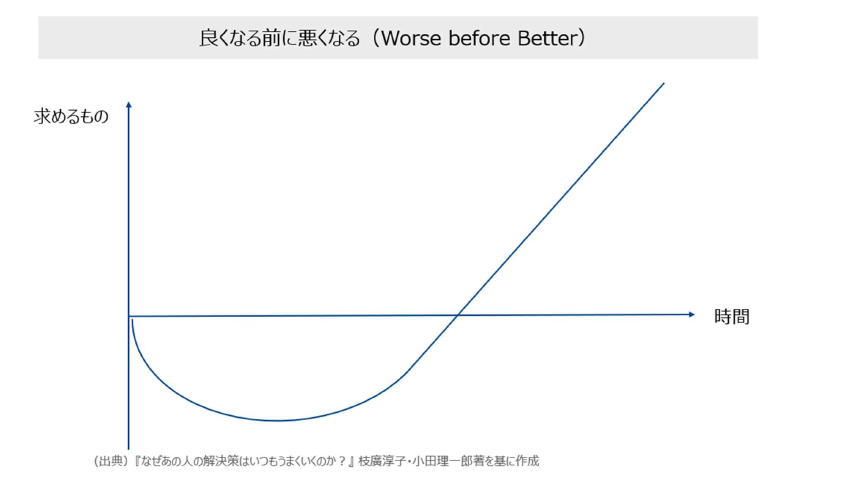

そして、時間軸を考えるときに大事な概念が、「良くなる前に悪くなる(Worse before Better)」というシステム思考の考え方です。何かの問題を解決しようとした際の打ち手が、「短期的によいこと」であっても「⾧期的にもよい」とは限りません。

短期にも⾧期にも「よいこと」である打ち手が出せる条件は、その問題が「簡単な問題」であるときに限られます。それは、唯一絶対の答えがあるような問題の場合ですが、今は不確実性が高く、先行きが見通しづらい時代であるため、こうした「簡単な問題」は極めて少なくなっています。

もとより事業承継や資産承継に関わる課題は、「簡単な問題」ではなく「複雑な問題」です。そのため、「短期的によい」とされる打ち手は、「⾧期的にはよくない」副作用をもたらす可能性があるわけです。

例えば、財産承継対策において、財産を次世代に均等に分けるという選択肢を取ることは少なくありません。家族は平等であるから、財産承継も公平にすべきとの考えが前提にあり、将来世代には争いがなく、いつまでも協力し合う関係でいて欲しいという親としての願いが反映されています。財産を平等に分けることで、当面の家族の平和は保たれますが、親が亡くなった後も果たしてその状態はずっと維持されるのでしょうか?財産を平等に遺したとしても、世の中では遺産を巡る争いやお家騒動が起こり続けています。財産を均等に遺すという遺産分割は「短期的によい」効果が見込まれるものの、「⾧期的にもよい」とは限らないわけです。それは受け継ぐ財産の額が大きくなると、時間的遅れを伴って、子どもが期待する豊かさの水準に影響を与えます。その影響は財産への執着を強めることにつながり、結果として子どもが利己的になるという意図せざる結果を招くこともあるかもしれません。

ではどうすれば良いでしょうか。複雑な問題に向き合うときには、「短期的によくないが、⾧期的によい」打ち手も組み合わせていく必要があります。複雑な問題を⾧期的に解決していく打ち手は、「良くなる前に悪くなる(Worse before Better)」という性質があることを理解した上で、打ち手を考えていくことが大事です。勿論、その打ち手に常なる正解はありません。

「良くなる前に悪くなる(Worse before Better)」の本質は、「深くかがむからこそ、高く飛び上がれる」ことですが、「急がば回れ」や「損して得(徳)取れ」という諺があるように、実は、日本ではこうした考えは古くから重視されています。

では、「良くなる前に悪くなる(Worse before Better)」をどうすれば事業承継と資産承継の場に活かしていくことができるのか。いくつか大事なポイントがありますが、その中でも「評価時間を⾧く取ること」と「短期のプロジェクトと組み合わせること」について説明します。

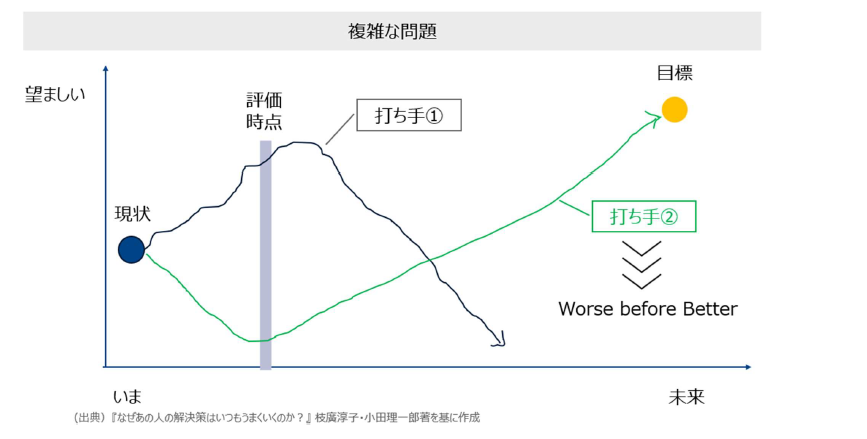

事業承継や資産承継対策は「複雑な問題」ですから、時間の経過に伴う打ち手の効果を図示すると以下のようなイメージになります。

ここでのポイントは、評価時点がどこにあるのかです。

事業承継や資産承継対策を検討する際、事業や財産を承継させる側は、どの時点を評価時点として対策を考えているのかが重要です。多くは、財産や事業を遺す人が亡くなる時点や世代交代の時点を評価時点としてイメージされているのではないでしょうか。そうであれば、例えば相続が発生した時点で、問題なく遺産分割が完了することがゴールとなります。よって、相続が発生する時点において効果が見込める合理的な選択肢を選ぼうとすると、打ち手①は選ばれますが、Worse before Better である打ち手②は選択され難くなります。

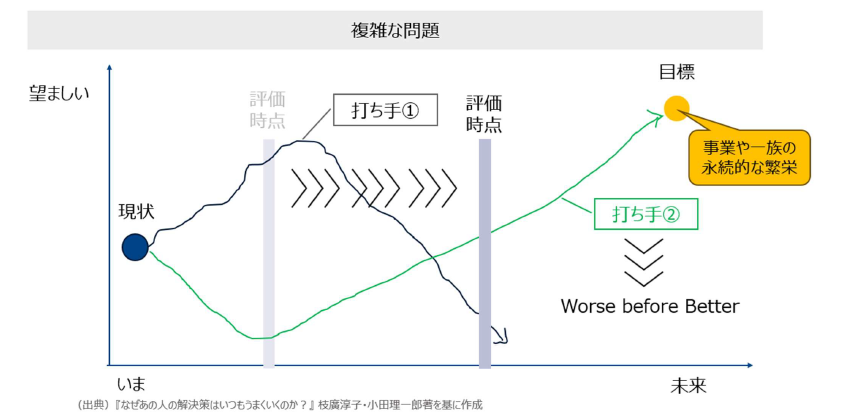

そこで、「評価時間を⾧く取ること」が重要になります。具体的には、下の図のように、評価時点の時期をより遠くにずらすことがポイントです。今の評価時点を相続発生の時期としているのであれば、例えば評価時点を七代世代後(約二百年後)の世代まで伸ばし、七世代後のメンバーが今よりも良い状態であるかどうかを評価基準とすると、打ち手の選択肢が増えるのではないでしょうか。その結果、打ち手①と打ち手②を組合せるという選択肢を取りやすくなり、⾧期的に望ましい姿の実現に向け、根本的な解決策を講じることができるようになります。

ここでいう打ち手②のWorse before Better とはどんなものなのかといえば、例えば一族が持つ大事な無形資産を受け継ぐためのプロセス等が該当します。一族の絆や歴史、一族の創業理念、一族がもつ人脈や経験、そして一族が社会から得ている信頼・評判等を承継していくために、対話や教育を継続していく仕組みをつくることです。ファミリービジネスの承継プロセスに関する具体的なWorse before Better については、改めて別のニュースレターで説明したいと思います。

レジリエンスを高めるための2つ目の視点は「指標」です。

事業承継や資産承継対策が成功したのかどうかを測る指標は、どうしても目に見える数値で測ろうとする意識が強く働きます。対策の効果を測定しようとすると、具体的な数値で表される指標を重視することは決して悪いことではありません。例えば、事業承継や資産承継にかかる税金コストをどれだけ圧縮できたのかは重要な指標であり、そうした指標は対策を講じる人の強い関心を引き、行動に影響を与える力を持っています。つまり、どのような指標にするかは人の行動にとって非常に重要なポインになり、逆にいえば、指標を変えれば、人の行動を変えていくことも可能だといえます。

また、指標をロジックモデル(インプット→アクティビティ→アウトプット→アウトカム)で見ると、アウトカム(その結果、何がどう変わったか、どういう状態になったか)よりもアウトプット(何がどのくらいできたのか)の方がより具体的な指標として選ばれやすくなる傾向があります。そもそも、アウトプットは、活動が実施されたことを数字で表したものであり、アウトカムは、活動の結果として起こる変化(変化した状態)であるため、両者は全くの別物として正しく区分することが重要です。

どうしても私たちは目に見えるものに関心が奪われる傾向があるため、具体的な成果である数字のアウトプットに関心を持ちがちです。さきほどの税金は、主にアウトプットに該当する指標です。しかし、そもそもの目的やゴールはアウトカムの方にあるはずであり、アウトカムからも適正な指標を取り入れる必要があります。勿論、アウトカムが明確に定められていないというケースも少なくありませんので、承継プロセスを考える際には、アウトカムを明確にすることも重要です。そうすることで手段が目的化することを避けることができ、⾧期的なレジリエンスを強化しやすくなります。

重要なことは、指標は「(主としてアウトプットである)測れるもの」ばかりではなく、「(主としてアウトカムである)変化後の状態・大事なもの」に注目することです。

レジリエンスを高めるための3つ目の視点は「多様性」です。

それは、異質なものや自分と異なる意見・考え方を排するのではなく、多様性の力を活かすことです。

多様性がレジリエンス向上につながるイメージとして、例えば、震災などで数日間停電しても、ガスや太陽光発電などの多様なエネルギーが使える状況なら、それほど困らないでしょう。また自分のアイデンティティが自分の所属している会社の役職だけだとしたら、会社が倒産したり、失業、退職したりすると、心がぽきっと折れてしまうかもしれません。そうではなく、「夫であり、父親であり、地元のコミュニティの一員であり、趣味の音楽を楽しむバンドのメンバーのひとりでもあり…」とさまざまな「自分」をもっていれば、「どれか一つがうまくいかなくても、全体が倒れてしまうことはない」強さを持つことができます。

では事業承継と資産承継対策に多様性の視点をどう取り入れるのか。そのための鍵が「対話」です。特に、立場や役割に関係なく、お互いの感情や思いを言葉にして伝え合う生成的な対話ができる関係や状態をいかに作っていくかが重要です。具体的には、例えば家族の中に対話の文化や基盤をつくっていくことです。

対話は自分にはない新たな視点や気づきをもたらしてくれます。新しい視点は、自分の思い込みや解釈をゆるめてくれます。自分の思い込みや解釈がゆるむことで、できることの線引きが広がります。できることの線引きが広がることで、選択肢が増えていきます。選択肢が増えていくことで、未来の可能性が広がります。未来の可能性が広がることで、いま、ここを主体的に生きる力が強くなります。対話を鍵とした多様性の力は、様々なつながりを通じてレジリエンスを高めてくれることがわかります。

また事業承継に多様性が必要なことはすでに歴史が証明しています。一部の権力者が支配し続ける構造は、一時的な繁栄をもたらすかもしれませんが、⾧続きはしません。「覇権の原理」から歴史を見れば、帝国支配の構図はいずれ衰退し、滅びる運命にあるともいえます。つまり、事業承継における多様性の問題は、「賢王は続かない」ということではないでしょうか。「賢王は続かない」という中で、どうすれば事業の永続性を高めることができるのか。多様性はその前提で考えていくことが大事ではないかと思います。

そして、ファミリービジネスの承継のプロセスに多様性を活かすアプローチとして参考になるのが、ビックテント・アプローチです。ビックテント・アプローチとはファミリービジネスにおいて、ビジネスに関与しないファミリーをいかに巻き込むかという考え方です。この考え方では、ファミリービジネスを大きなテントと捉え、立ち位置の異なるファミリーメンバーに様々な役割を与え、より多くのメンバーをファミリービジネスに関与させることで組織の永続、発展、活性化を図るというものです。まさに、ファミリーの多様性を最大限に活かすことで、ファミリービジネスのレジリエンスを高める力にしていく仕組みといえます。

今回はレジリエンスを高める事業承継・資産承継の視点というテーマで検討をしてきましたが、これまで日本ではレジリエンスと事業承継・資産承継とを繋げて考えるアプローチや主張は、あまりなかったように思います。

なぜ、事業承継・資産承継対策にレジリエンスの視点を取り入れるべきかといえば、承継のプロセスはダイナミックな複雑性を有する課題であるからです。ダイナミックな複雑性を扱うためには、従来の課題解決のアプローチだけでは根本的な解決に至らないことが多いため、そうしたジレンマを克服していくためのひとつのアプローチとして、レジリエンスという概念が適しているのではないかと考えたからです。

日本でレジリエンスの概念が普及しはじめてからそれほど⾧い月日は経っていませんが、レジリエンスの取り組みは各分野に広がりつつあります。ただ、本当のレジリエンスとは何なのか、どういった要素からレジリエンスはつくり出すことができるのかなど、本質的な理解と実践は今後の課題ではないでしょうか。

そのようなタイミングだからこそ、レジリエンスという概念の本質的理解を深め、企業の承継プロセスという新たな実践の場での活用を広めていくことで、事業承継に⾧期思考をもたらすとともに新たな選択肢を提供できるのではないかと考えています。

私たちあいわ税理士法人は、クライアントの永続的な発展を骨太に応援していきたいと考えています。そのひとつが企業の永続を、連続した承継のプロセスとして支援していくことです。そのためのひとつアプローチが、ファミリーガバナンスにレジリエンスの視点を取り入れるという発想です。ファミリーガバナンスは転ばぬ先の杖として、道からそれないためのガードレールとしての役割を果たしてくれます。もし、強い外的な衝撃で道からそれてしまい、倒れてしまった場合のことも想定し、レジリエンスも高めておく。

こうした支援が広がることで⾧い目でみた企業の永続性が高まり、それが社会の持続可能性を高めるとともに、社会に活力を生み出す好循環の原動力になればと考えています。